发布时间:2025-04-11

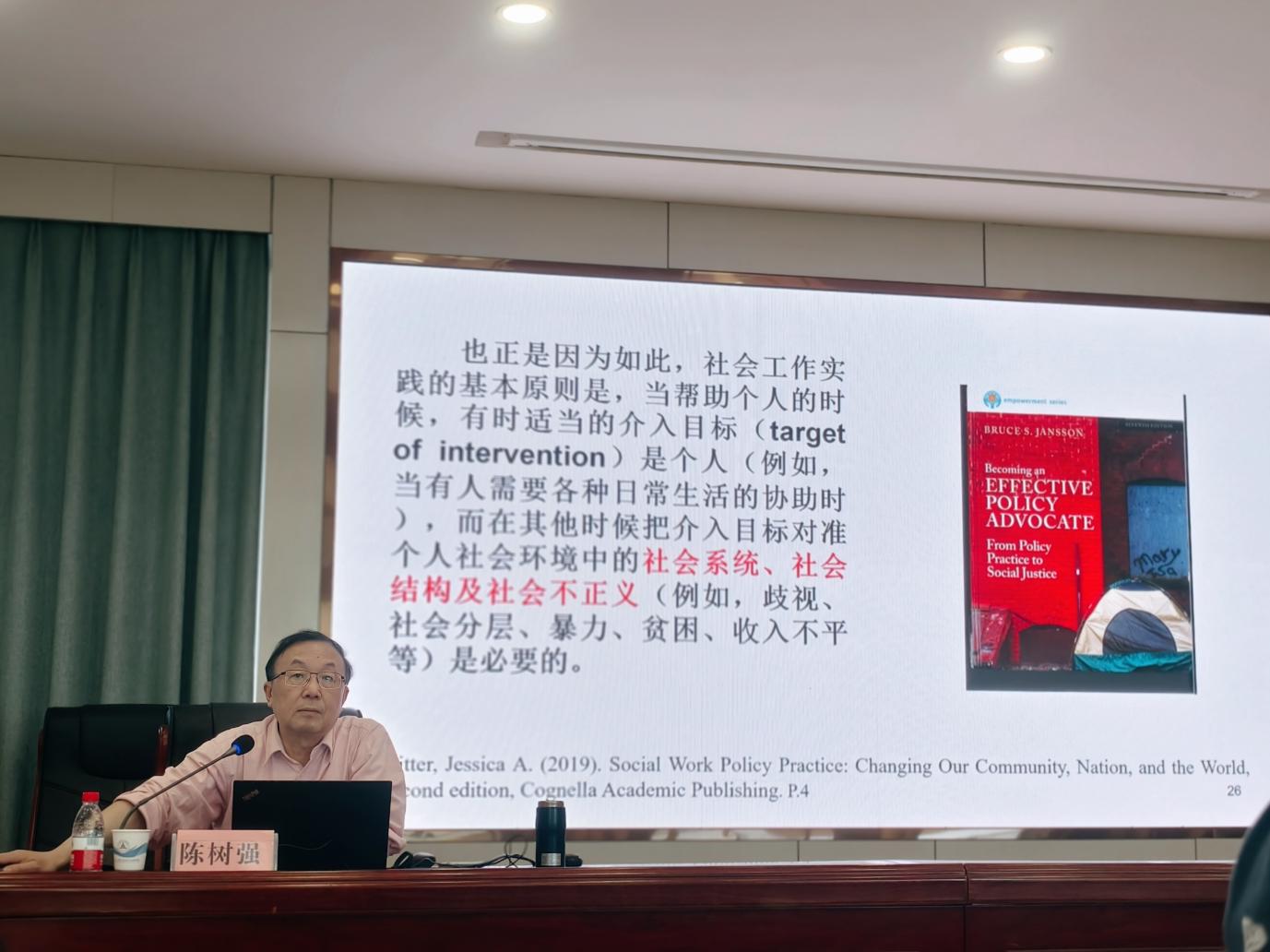

4月8日下午,中国青年政治学院社会工作系陈树强教授应邀在西北师范大学致公楼D区四楼报告厅为我院师生带来了题为“社会工作实践四个基本系统的实践意义再认识”的学术讲座。本次讲座由李怀教授主持,社会工作、社会学专业学生及部分老师参加了此次讲座。

李怀老师首先简要介绍了陈树强老师的研究领域和研究成果,并对陈树强老师的莅临表示热烈欢迎。

陈树强老师首先围绕社会工作实践的系统性认识展开讲述,结合国内外社会工作发展的历史与现实,以深入浅出的方式,系统阐述了社会工作实践中的四个基本系统——改变推动者系统、服务对象系统、目标系统和行动系统,并进一步探讨了这些系统在当下中国社会工作实践中的现实意义。陈树强老师提到,这次讲座选题的初衷源于对社会工作实践传统认知的反思,尤其是对以往社会工作实践中过于聚焦个案活动、小组活动数量等微观层面倾向的批判,希望通过系统视角重新审视社会工作服务的本质与价值。陈树强老师引用了皮克斯和米纳汉合著的《社会工作实践模型与方法》与王思斌教授主编的《社会工作概论》中对于社会工作实践的模式作为研究的切入点,两者都从系统理论的视角对社会工作实践进行了重构,但是这种解读仍有拓展的空间。

讲座中,陈树强老师追溯了社会工作实践四个基本系统的理论渊源,并指出早在20世纪70年代,西方学者便开始尝试用系统理论整合社会工作的三大传统方法——个案工作、小组工作和社区工作,将其从单一的助人技术上升为一个包含多重系统的实践框架。陈树强老师特别强调,四个系统的提出不仅是对社会工作实践的重新定义,更是对其边界与功能的拓展。至于“目标系统”,陈树强老师纠正了一个常见的误解,即它并非简单指服务对象的需求或契约目标,而是那些需要被影响和改变以解决服务对象问题的外部系统。陈树强老师以一个生动的例子加以说明:若服务对象是因疫情期间无法支付房租而陷入困境的小餐馆经营者,那么目标系统可能是房东,而非服务对象本身。这种区分让在场师生对系统之间的动态关系有了更深刻地理解。

陈树强老师认为,行动系统是社会工作实践的具体执行环节,涉及社会工作者与多方主体的互动,比如社区组织、政府部门甚至其他专业人员。陈树强老师结合当下中国社会治理的背景,提到“五社联动”等新实践模式,认为行动系统的开放性和灵活性为社会工作参与基层治理提供了理论支撑。在谈到四个系统对当下社会工作的启示时,陈树强老师认为这一框架不仅为社会工作实践提供了新的诠释方向,还拓宽了专业服务的认知边界。以往,许多社会工作专业学生和社会工作者将社会工作实践局限在个案或小组的直接服务中,甚至对行政性任务嗤之以鼻,认为其缺乏专业性。然而,陈树强老师通过四个系统的视角指出,即便是整理表格、协调资源这样的工作,也可能是行动系统中不可或缺的一部分。陈树强老师提到,随着中央社会工作部的组建,中国社会工作正在迈向一个全新的阶段,传统的微观介入已不足以应对新时代的需求,而政策实践、基础治理等领域正成为社会工作实践的重要方向。陈树强老师鼓励学生们跳出教科书的束缚,用系统思维去理解和应对复杂的社会问题。

讲座的互动环节气氛热烈,多名学生围绕自己的思考和实践提出了问题,陈树强老师对同学们的提问做了详尽的回应和相应的知识延伸。讲座最后,李怀教授对此次讲座内容进行了回顾与总结,强调我们从系统视角看待问题的重要性,以及积极融入行动系统的重要意义。

此次讲座从社会工作实践的系统视角出发,强调从四个基本系统认识来社会工作实践的内容与意义,超越社会工作实践以方法为中心的误区,强调以问题为中心的社会工作实践路径,对于学院广大师生开阔社会工作研究视野,提升研究思维大有裨益。

(撰稿:何朝桢;摄影:杨田壮;审稿:侯顺斌;审核:李怀)

陈树强教授简介

中国青年政治学院社会工作系教授。兼任民政部全国社会工作职业水平评价专家委员会委员,中国社会工作教育协会学术委员会副主任委员,中国社会工作学会副会长,北京青少年社会工作协会会长北京中青社会工作发展中心理事长等。主要从事社会政策、社会工作理论、青少年社会工作等方面的教学和研究。曾荣获林护中国社会工作培训及发展基金2024年度“林护杰出社会工作学人奖”。